Xenobots, Les Premiers Robots Vivants !

Crédit image : Sam Kriegman, Université du Vermont.

Le terme de « robot » vient du tchèque « robota » qui signifie « travail, besogne, corvée ». Comme nous le savons tous, un robot est avant tout un dispositif qui va travailler à la place de l’humain, pour soulager celui-ci d’un dur labeur qu’il ne peut accomplir par lui-même, ou pour lui éviter les dangers ou les désagréments que cette activité pourrait lui faire encourir.

Oui, nous savons cela. Mais l’évolution de la robotique, telle qu’elle s’est faite jusqu’à présent, et sans aucun doute la science-fiction, ont généré dans notre esprit un malentendu voulant que les robots soient nécessairement fabriqués à partir de matière métallique, plastique, ou d’autres matériaux divers et variés, mais surtout non-organiques !

Eh bien, tout aussi surprenant que cela paraisse, il est pourtant tout à fait possible de concevoir des robots qui ne soient pas constitués de vis et de boulons, de pistons et de transistors, de métal ou de plastique, mais bel et bien de matière organique ! Oui, vous avez bien lu ! De matière vivante !

Ces robots vivants, on les rencontre dans le domaine de la nanorobotique ! Comme son nom l’indique, celle-ci consiste dans la conception et dans l’utilisation de robots à l’échelle nanométrique, c’est-à-dire à celle du milliardième de mètre ! Et si ce domaine n’est pour l’instant qu’en phase de recherches et de développement, son applicabilité à la médecine fait naître beaucoup d’espoirs. Et vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que ça !

L’une des plus fascinantes réussites de ce domaine n’est rien moins que la création en 2020, par des chercheurs de l’Université de Vermont, et de l’Université Tufts, d’une nouvelle forme de vie, assemblée à partir de cellules souches vivantes de peau et de cœur de grenouilles, les « xenobots ».

Oui, c’est cela, vous avez bien lu.

Les xenobots sont une nouvelle forme de vie inventée par l’homme.

Voici à quoi ressemble un Xenobot ! Il mesure environ 700 microns, tire son énergie de ses propres réserves embryonnaires, et en tant qu’organisme vivant, a la capacité de se déplacer, dispose d’un pouvoir de reconstitution et d’auto-réparation, et est également bio-dégradable !

Crédit photo : Douglas Blackiston, Tufts University.

Cette vidéo va vous proposer une rapide présentation du projet, sur lequel nous allons ensuite nous pencher plus en détail.

Pour réussir cette prouesse, les scientifiques de l’Université de Vermont ont cherché à assembler des cellules embryonnaires de peau, et de muscle cardiaque de grenouille. Mais pour cela, il fallait trouver une forme stable à cet assemblage !

Celle-ci a été calculée par l’algorithme évolutif d’un super-ordinateur (du nom de Deep Green), qui s’est chargé de concevoir des milliers de conceptions candidates de formes de vie. Conceptions au sens littéral, c’est-à-dire prenant en compte des paramètres permettant par exemple à ces formes de se déplacer, et compatibles avec les caractéristiques biophysiques de la matière première utilisée.

En fonction des résultats fournis par les modélisations, une centaine de concepts a été sélectionnée, dont chacun a été assemblé très concrètement par des biologistes de l’Université Tufts. Ces derniers ont recueilli les cellules souches prévues à cet effet, les ont placées en incubateurs, puis les ont coupées et les ont jointes en suivant les recommandations de l’ordinateur.

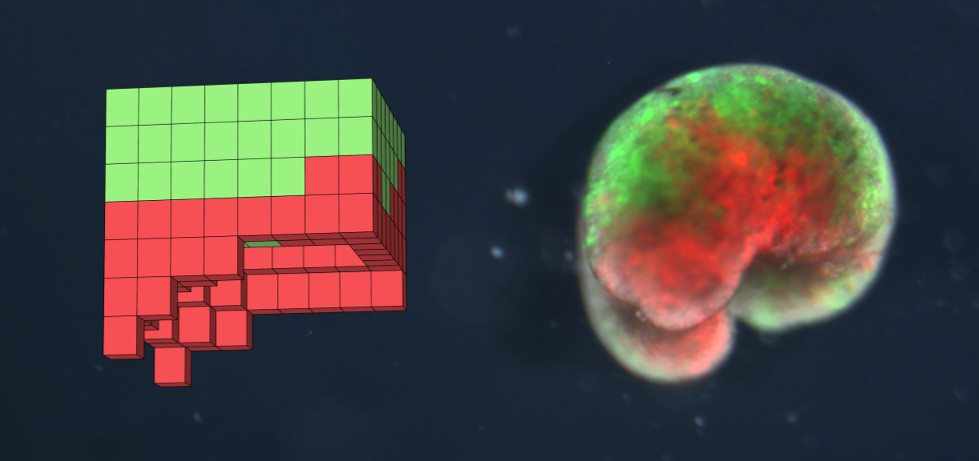

Modélisation du Xenobot par Deep Green, et organisme vivant tel qu’assemblé. Le vert représente les cellules de peau, le rouge les cellules de muscle cardiaque. Ces dernières permettent le déplacement du xenobot par pulsation.

Crédit image : Sam Kriegman, UVM.

Au fil des tests et du développement de ce projet, ces robots d’un nouveau genre se sont avérés capables de se déplacer individuellement et collectivement, d’accomplir un certain nombre de tâches comme de pousser un objet, et certaines simulations permettent de penser qu’ils pourraient aussi en transporter. Leur comportement semble également programmable, en ce que leurs mouvements et leurs actions peuvent être anticipés (et calculés). Enfin, étant constitués de matière vivante, ils se dégradent et meurent, mais semblent capables de survivre en totale autonomie pendant quatre semaines. Mieux même, ils possèdent capacité de guérison, notamment de se recoudre lorsqu’on les sectionne, et peuvent même s’assembler entre eux !

Cette nouvelle technologie des xenobots ouvre un large champ des possibles. Les premières applications vous sembleront évidentes. Ces nouvelles machines vivantes pourraient en effet être utilisées en médecine, pour se déplacer à l’intérieur du corps des patients, et y déposer un médicament à l’endroit précis où cela serait nécessaire. On peut aussi imaginer qu’elles pourraient fort bien, par exemple, gratter les plaques d’artériosclérose. EIles pourraient tout aussi bien être utilisées dans le cadre d’actions de dépollution et de décontamination, pour la recherche de composants radioactifs, ou la collecte de micro-plastiques polluants et nocifs. Et je vous fais grâce des applications militaires potentielles, qui ne manqueront pas d’éveiller l’imagination de certains esprits belliqueux.

Tout ça est déjà beaucoup, mais vous allez comprendre que les choses ne s’arrêtent pas là.

Nous parlons bien ici de la toute première forme de vie artificielle, crée par l’homme, et non par la nature.

Maintenant, allons plus loin.

Nombreux sont les processus (appelons ça des algorithmes, voulez-vous ?) qui président à la formation d’une espèce, à sa morphologie, à ses fonctions.

Ce type d’expérience ouvre très concrètement la voie à la compréhension de ces processus. Car il s’est bien agi de créer une nouvelle espèce avec de l’existant, mais qui n’a plus la forme et toutes les caractéristiques de cet existant, tel qu’il est présent dans la nature.

Pour dire les choses simplement, ça n’est pas une grenouille, mais c’est tout de même de la grenouille ! >>

Alors, maintenant, imaginons qu’au fil du temps, il devienne possible de « craquer le code » de la nature.

De comprendre comment elle stocke l’information, comment elle la calcule et l’organise, comment elle agence et configure tout cela. Et qu’il devienne possible de la reconfigurer. Et d’aller au-delà de la nature telle qu’elle existe « par défaut ». De lui donner une autre forme.

Ceci est l’enjeu le moins « évident » de ces recherches, la partie immergée de l’iceberg. Mais d’un point de vue scientifique et éthique, il est de loin le plus important, et ne manque pas de soulever bien des questionnements.

Pour cette raison, soyez certains que nous entendrons à nouveau parler des xenobots dans le futur.

L’article que vous venez de lire tire la majeure partie de son contenu d’une publication d’actualité de l’Université du Vermont, rédigée par M. Joshua E. Brown, et que vous trouverez si vous le souhaitez en cliquant ici. Vous y trouverez des détails supplémentaires, les noms des chercheurs ayant mené à bien ce projet, ainsi que des extraits d’interviews d’une partie d’entre eux, tels le Pr Joshua Bongard, expert en robotique et en science informatique à Vermont, et le Dr Michael Levin, Directeur du Centre de Biologie Régénérative et de Développement à Tufts.